在计算机网络传输过程中,为了正确地在复杂的网络环境中寻址和转发数据,各种网络设备(如交换机、路由器)会维护多种关键的地址表。这些表是设备的“大脑”和“导航图”。

以下是主要的地址表及其作用的总结:

| 地址表 | 核心作用 | 工作层次 | 关键信息 | 所在设备 |

|---|---|---|---|---|

| MAC地址表 | 局域网内部寻址 | 数据链路层 (L2) | MAC地址 ➔ 交换机端口 | 交换机、网桥 |

| ARP表 | IP地址 → MAC地址 的映射 | 网络层/数据链路层 | IP地址 ➔ MAC地址 | 主机、路由器 |

| 路由表 | 跨网络路径选择 | 网络层 (L3) | 目标网络 ➔ 下一跳/出接口 | 路由器、主机 |

| NAT表 | 公私网地址转换 | 网络层/传输层 | 内网IP:Port ➔ 外网IP:Port | 路由器、防火墙 |

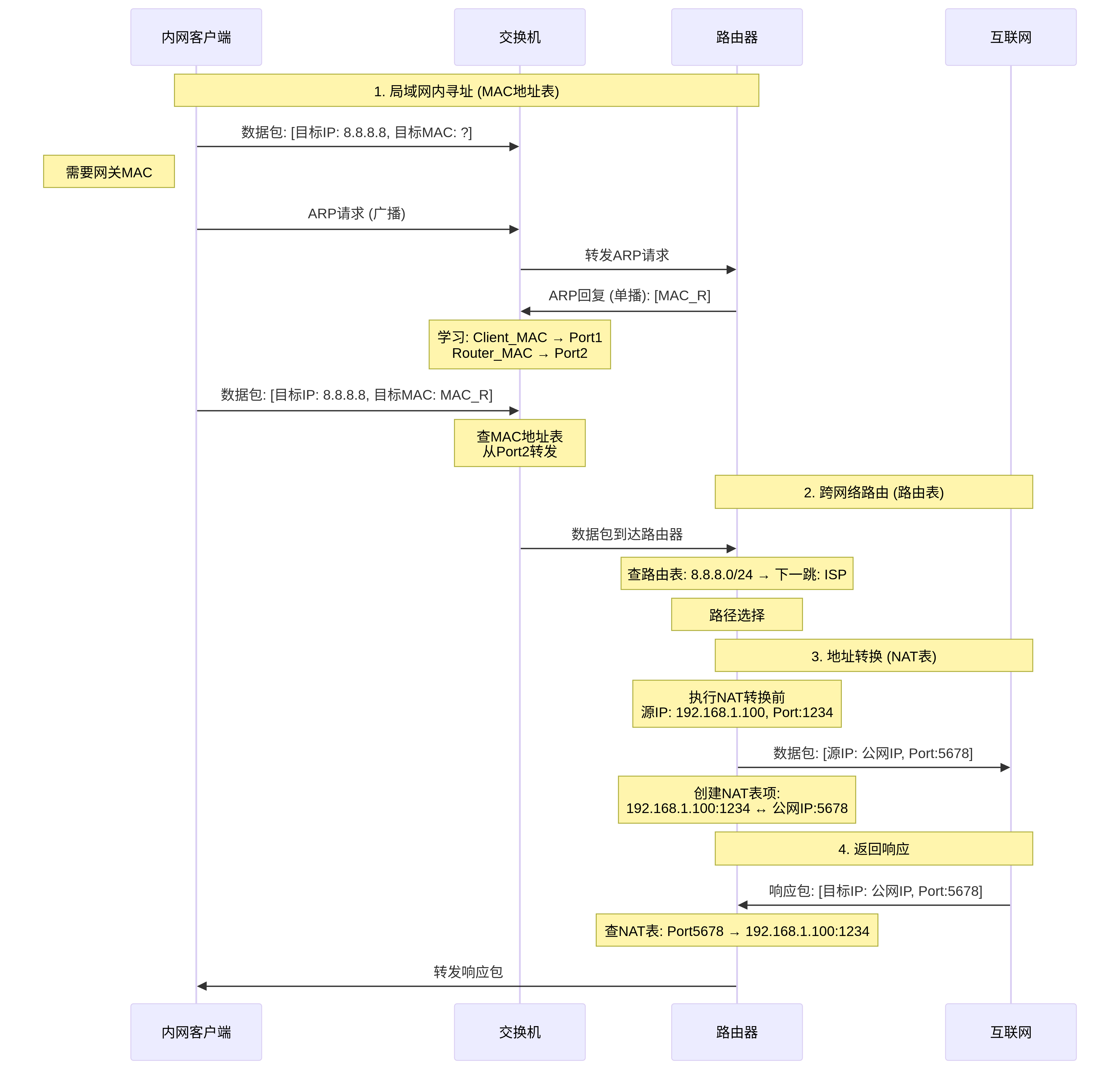

为了更清晰地理解这些表如何协同工作,完成一次从内网到公网的完整通信流程,下图展示了数据包在传输过程中如何被这些表处理:

各地址表详解

1. MAC 地址表 (MAC Address Table) / CAM 表

- 所在设备:交换机、网桥。

- 作用:用于在同一个局域网内进行二层交换。它记录了每个设备(由其MAC地址标识)连接在交换机的哪个物理端口上。

- 工作过程:

- 学习:交换机从某个端口收到一个数据帧时,会查看帧的源MAC地址,并将该地址和端口的映射关系记录在MAC地址表中。

- 转发:当需要转发数据帧时,交换机会查看帧的目标MAC地址,然后查表。如果找到记录,就从对应的端口精准转发出去;如果找不到,就向所有端口广播(泛洪)。

- 特点:表项通常有老化时间,一段时间不通信就会自动删除。

2. ARP 表 (ARP Table / ARP Cache)

- 所在设备:主机、路由器(任何有IP协议的设备)。

- 作用:实现IP地址到MAC地址的解析。因为在局域网内最终通信是靠MAC地址,但应用程序使用的是IP地址。

- 工作过程:

- 设备A想和设备B(IP地址已知)通信,但不知道B的MAC地址。

- 设备A查询ARP表。如果已有B的IP->MAC映射,则直接使用。

- 如果没有,设备A会发送一个ARP广播请求:“谁的IP地址是B?请告诉A。”

- 设备B收到后,会单播回复:“我是B,我的MAC地址是XX:XX:XX。”

- 设备A收到回复后,将这条映射关系存入自己的ARP缓存,然后进行通信。

- 特点:表项也有生存时间(TTL),到期后自动删除,需要时重新查询,以适应网络变化。

3. 路由表 (Routing Table)

- 所在设备:路由器、主机(有基本路由能力)。

- 作用:用于跨网络的三层路由。它像一个地图,告诉设备要去往某个目标IP网络,数据包应该从哪个接口发出,或者发给哪个“下一跳”路由器。

- 内容来源:

- 直连路由:自动生成,来自路由器自身接口配置的网络。

- 静态路由:管理员手动配置。

- 动态路由:通过OSPF、BGP等动态路由协议从其他路由器学习而来。

- 核心原则:最长前缀匹配。路由器会选择最具体的路由(子网掩码最长的那条)。

4. NAT 表 (NAT Table)

- 所在设备:路由器、防火墙(通常位于网络边界,如家用的无线路由器)。

- 作用:实现网络地址转换,解决IPv4公网地址不足的问题。它将内网设备的私有IP地址和端口号,映射为对公网可见的公网IP地址和端口号。

- 工作过程:

- 内网主机(

192.168.1.100:1234)访问公网服务器。 - 边界路由器将数据包的源地址替换为公网IP和一个新端口(

公网IP:5678),并将这条映射关系记录在NAT表中。 - 公网服务器将响应发回给路由器的公网IP和端口(

公网IP:5678)。 - 路由器收到响应后,查询NAT表,发现

5678端口对应内网的192.168.1.100:1234,于是将数据包的目的地址替换回去,并转发给内网主机。

- 内网主机(

总结

这些地址表协同工作,共同保证了数据包能够高效、准确地在网络世界中穿梭:

- ARP表解决了“这个IP是谁”(对应哪个MAC)的问题。

- MAC地址表解决了“这个设备在哪”(在交换机哪个端口)的问题,负责局域网内的精准投递。

- 路由表解决了“去往目标网络该走哪条路”的问题,负责跨网络的宏观导航。

- NAT表解决了“如何用少量公网IP让大量内网设备上网”的地址转换问题。

拓展

假设地址表都为空的情况下,我们看看发生了什么

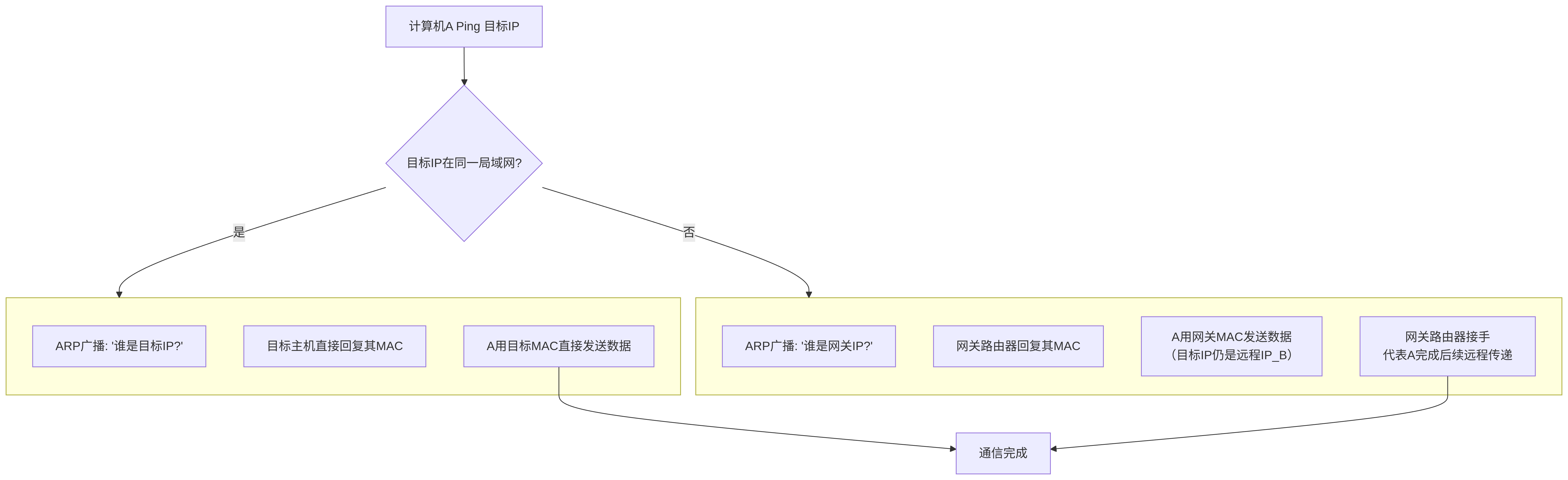

首先,可以分为两种情况,目标是否在在同一局域网。

上图展示了最根本的区别:主机A永远不会也不需要知道远程主机B的MAC地址。它只需要知道如何把数据包送到网关即可,剩下的工作由网关负责。

上图展示了最根本的区别:主机A永远不会也不需要知道远程主机B的MAC地址。它只需要知道如何把数据包送到网关即可,剩下的工作由网关负责。

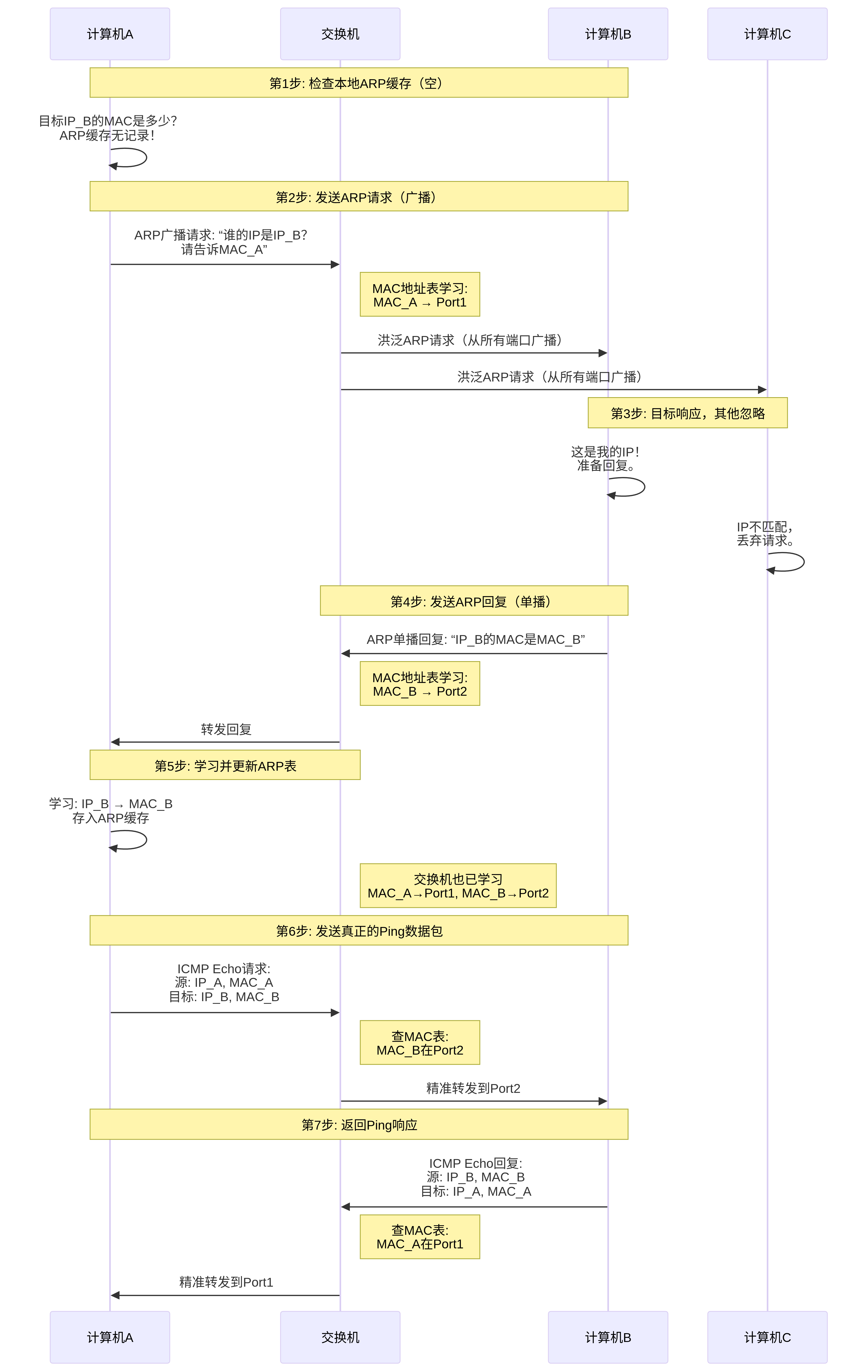

以 计算机A(IP_A, MAC_A) ping 计算机B(IP_B, MAC_B) 为例,它们连接在同一台交换机上,在局域网当中。数据传输只需要经过交换机,不需要经过路由器。

第1步:A判断目标网络(逻辑判断)

-

A配置了自己的IP地址(

IP_A)和子网掩码(比如255.255.255.0)。 -

A将目标地址

IP_B和自己的子网掩码进行逻辑“与”运算,判断出IP_B的网络号与自己在同一个网络。 -

结论:”B在我家院子里,我直接把包交给服务员(交换机)转交给他。“

第2步:ARP请求B的MAC地址并通过交换机把包发出(关键步骤)

过程如下:

当目标B主机在远程,又会发生什么呢?

这引出了网络通信中最核心的概念之一:网关(Gateway)。当目标不在同一局域网时,过程会发生关键性变化,从“直接问本人”变成了“问网关帮忙转交”。我们假设:

-

计算机A:

IP_A/MAC_A,在局域网192.168.1.0/24 -

网关路由器:

IP_GW/MAC_GW(例如192.168.1.1),连接A的局域网和互联网。 -

计算机B:在遥远的互联网上,

IP_B(例如8.8.8.8)。

第1步:A判断目标网络(逻辑判断)

-

A配置了自己的IP地址(

IP_A)和子网掩码(比如255.255.255.0)。 -

A将目标地址

IP_B和自己的子网掩码进行逻辑“与”运算,判断出IP_B的网络号与自己不在同一个网络。 -

结论:”B不在我家院子里,我得把包交给管家(网关)让他寄出去。“

第2步:ARP请求网关的MAC地址(关键步骤)

-

A查看自己的ARP表,寻找网关IP地址

IP_GW对应的MAC地址。表是空的。 -

A发起一个ARP广播请求(目标MAC:

FF:FF:FF:FF:FF:FF):- “谁是

192.168.1.1(IP_GW)?请告诉192.168.1.100(IP_A)。”

- “谁是

-

交换机收到广播,进行洪泛。

-

网关路由器收到这个ARP请求,发现是问自己的,于是发送ARP单播回复:

- “我是

192.168.1.1,我的MAC地址是MAC_GW。”

- “我是

-

A收到回复,在自己的ARP表中添加一条记录:

IP_GW -> MAC_GW。- 此时,A的ARP表里依然没有B的记录,也永远不会有。

第3步:封装并发送数据包(目的MAC是网关)

-

A开始封装要发送的Ping请求(ICMP Echo Request)数据包。

-

网络层(IP头):

-

源IP:

IP_A -

目标IP:

IP_B(最终目标不变)

-

-

数据链路层(帧头):

-

源MAC:

MAC_A -

目标MAC:

MAC_GW(关键变化!下一跳的地址)

-

-

-

A将这个数据帧发送出去。

第4步:交换机转发至网关

-

交换机收到帧,查看源MAC(

MAC_A),学习:MAC_A在端口1。 -

查看目标MAC(

MAC_GW),查表。表是空的(或还没有MAC_GW的记录)。 -

交换机洪泛该数据帧。

-

网关路由器(MAC地址正好是

MAC_GW)接收到该帧。

第5步:网关路由器接手(路由表为空的情况)

5.1 路由器接收并解封装

-

网关路由器的局域网接口收到数据帧。

-

路由器检查帧的目的MAC地址,发现是

MAC_GW,正是自己,于是接受该帧。 -

路由器剥离以太网帧头,得到内部的IP数据包。此时,源MAC和目标MAC的信息已完成使命,被丢弃。

5.2 网络地址转换(NAT)

- 路由器查看IP数据包的包头,看到源IP是 `192.168.1.100`(私有IP),目标IP是 `142.251.42.206`(公网IP)。

- 路由器知道 `192.168.1.100` 是内网地址,不能直接发到公网。于是它会执行一个至关重要的操作——**NAT**。

- 它会**修改这个IP数据包的源IP地址**,把它从 `192.168.1.100` 改成你自己的**公网IP地址**(这个公网IP是ISP分配给你路由器的,比如 `101.202.34.56`)。

- 同时,路由器会**记录这次连接**到一个NAT转换表中(“内网 `192.168.1.100` 的某个端口发起了到 `142.251.42.206:80` 的请求”)。这样当Google的返回数据包到达时,路由器才知道应该把它转交给哪台内网电脑。

5.3 查询路由表

- 路由器根据修改后的IP数据包(现在源IP是公网IP,目标IP是Google的公网IP)查询自己的路由表,决定这个包应该从哪个接口发出去,才能最终到达目的地。对于家庭路由器,通常只有一个出口——通往你的ISP(互联网服务提供商)。

-

5.3.1 发现为空

- 路由器查看IP数据包的目的IP地址:

IP_B(例如8.8.8.8)。

- 路由器查看IP数据包的目的IP地址:

-

路由器查询自己的路由表,试图找到一条路径来决定将这个包从哪个接口发出去。

-

关键点:路由表是空的。它没有任何直连路由(假设接口还未配置)、静态路由或动态路由。

5.3.2 路由器的行为:丢弃并回复错误

此时,路由器和交换机不同。交换机在MAC表为空时会洪泛,这是一种“尽力而为”的转发策略。但路由器绝对不能洪泛,因为洪泛会导致网络风暴,尤其是在广域网上。

路由器的设计原则是:不知道如何转发的包,一律丢弃。

-

丢弃数据包:由于没有匹配任何路由条目,路由器不知道下一步该把这个包送往何处,因此它会直接丢弃(Drop) 这个IP数据包。

-

发送ICMP目的不可达消息:

-

丢弃包的同时,作为一种反馈机制,路由器会生成一个ICMP(Internet Control Message Protocol)错误消息。

-

这个消息的类型是 Destination Unreachable(目的不可达)。

-

并且,它会在这个ICMP消息中附带一个更具体的 Code,通常是 Net Unreachable(网络不可达)或 Host Unreachable(主机不可达),但最常见的是 Network Unreachable,因为路由器根本不知道通往那个网络的路。

-

-

封装并发送ICMP错误消息:

-

这个ICMP错误消息的源IP地址是路由器发出该消息的接口的IP地址(

IP_GW)。 -

目的IP地址是原始数据包的源IP地址,即

IP_A(计算机A)。 -

路由器然后会查询自己的ARP表(如果也不知道如何回给A,可能又要触发一次ARP过程),最终将这个ICMP错误消息发送回计算机A。

-

5.3.1 发现不为空

-

路由器需要把数据包通过光纤/网线发送给ISP的设备。

-

路由器会根据下一跳的网络类型(可能是PPPoE、以太网等)为IP数据包加上一个新的帧头。这个新帧头的目标MAC地址不再是你的电脑,而是ISP接入设备的MAC地址。